■満州事変とは

満州とは、中国北東部に広がる、日本列島本土の3倍以上の面積を持つ広大な領地である。満州事変とは、その広大な領地を、関東軍が数箇月で制圧した事件である。この事件は、太平洋戦争終戦までの十五年戦争のきっかけとなった。

■満州事変勃発後の経過

満州事変は、日本の3倍以上の面積を持つ満州を日本が制圧し、今後の日本の発展に大いに希望を持たせる大きな出来事であった。しかし、日本の国際社会での孤立を招いた。

満州支配の拡大

- 1931年9月18日(昭和6年)南満州鉄道爆破事件(柳条湖事件)

南満州鉄道の爆破事件が発生、関東軍が中国軍の仕業と発表し、軍事行動を開始した。 - 1931年9月19日(昭和6年)関東軍が奉天を占領

関東軍が奉天(瀋陽)を占領し、その後、長春、吉林、ハルビンなど主要都市を次々と制圧した。 - 1931年10月(昭和6年)中国国民政府が国際連盟に提訴

中国国民政府が国際連盟に提訴、日本政府は「不拡大方針」を声明するが、関東軍は無視し軍事作戦を拡大した。 - 1931年11月(昭和6年)関東軍が錦州方面に進軍

関東軍が錦州方面へ進軍した。日本政府の軍部の制御が困難となった。 - 1931年12月(昭和6年)関東軍が熱河省への進軍準備開始

熱河省(満州の南西隣)への作戦準備開始し、中国国民政府(蒋介石政権)は国際世論に訴えるが、効果は小さかった。 - 1932年1月28日(昭和7年)第一次上海事変

上海事変(第一次上海事変)勃発した。日本陸海軍が国民政府軍と衝突し、国際問題となる。 - 1932年2月(昭和7年)関東軍がハルビンを制圧

関東軍がハルビンを占領し満州全域を制圧する。 - 1932年3月1日(昭和7年)満州国建国

関東軍が満州国建国を宣言し、溥儀を執政(のち皇帝)に据える。満州国は日本が制御する傀儡国家となった。 - 1932年9月15日(昭和7年)日満議定書調印

日満議定書が調印され、日本が満州国を正式に承認した。 - 1933年3月(昭和8年)熱河省制圧

関東軍が熱河作戦で熱河省を制圧し、満州支配が拡大した。 - 1933年5月(昭和8年)唐沽協定締結・日本の満州支配が既成事実化

唐沽協定が締結され、中国は長城以南から撤兵、日本の満州支配が既成事実化される。

国際社会からの孤立

- 1932年12月(昭和7年)リットン調査団が日本の行動を批判

国際連盟のリットン調査団が報告書を提出し「満州国は中国からの独立国家とは認められない」「日本の自衛行動は正当化できない」と結論づけた。 - 1933年2月24日(昭和8年)リットン報告書採択

国際連盟総会でリットン報告書が採択され、日本はこれに抗議の意を表明した。 - 1933年3月27日(昭和8年)日本が国際連盟を脱退し国際社会から孤立

日本が国際連盟脱退を通告し、これが国際社会からの孤立化への第一歩となった。

■石原莞爾の構想の始まりと経過

- 1928年(昭和3年)ごろ

張作霖爆殺事件のあと、満州の支配権をめぐって中国の動きが不安定化。石原は「満蒙は日本の生命線」との持論を強め、関東軍参謀として作戦構想を温め始める。 - 1929年(昭和4年)~1930年(昭和5年)

関東軍内で、もし中国軍が満鉄を脅かす行動をとれば「自衛」として軍事行動を起こすべき、という案を具体化。石原は独自の「世界最終戦争論」(アメリカとの将来の決戦を見据え、まず満州を確保して基盤を築くべき)を持ち、その前段階として満州占領を必須と考えていた。 - 1931年春(昭和6年)

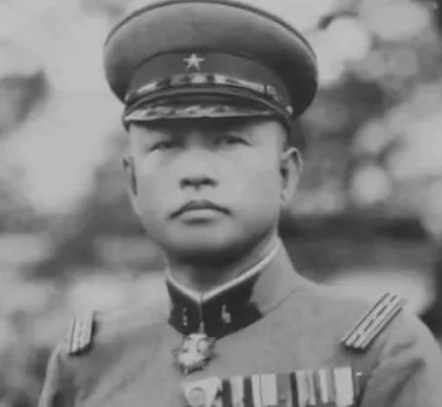

石原は上司・板垣征四郎(関東軍高級参謀)とともに、満州全域を短期間で占領する「一挙手段」を練り上げる。このころには、南満州鉄道の線路を破壊して「中国側の仕業」と偽装し、軍事行動の口実とするシナリオが固まっていたとされる。 - 1931年6月~7月(昭和6年)

関東軍司令部内で「錦州攻略」や「満州全土制圧計画」の具体的検討が進む。石原は関東軍作戦主任参謀として計画の中心人物だった。 - 1931年9月(昭和6年)

柳条湖事件をきっかけに作戦を実行。石原は事件直後から全軍に「奉天を即時占領せよ」と命令を出し、政府の不拡大方針を押し切って作戦を拡大していく。